Viele Menschen mit Nierenleiden sind auf Blutwäsche angewiesen. Dafür ist ein Gefäßzugang nötig, der nicht immer einwandfrei funktioniert. Am Klinikum Braunschweig wird aktuell eine App entwickelt, mit der der lebensnotwendige Zugang per Smartphone selbst überwacht werden kann.

Vor 80 Jahren gelang die erste erfolgreiche Blutwäsche: Sie rettete 1945 einer Patientin mit akutem Nierenversagen das Leben. Ein medizinischer Durchbruch war geglückt. Jahrelang blieb jedoch ein zuverlässiger Gefäßzugang die Schwachstelle des Verfahrens. Die damals operativ eingesetzten Glaskanülen konnten nicht allzu lange im Körper verbleiben. Das Blut über einen längeren Zeitraum regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen, war somit nicht möglich. Das änderte sich erst mit der Erfindung des Dialyse-Shunts, einer künstlichen Verbindung zwischen einer Arm-Arterie und einer Vene. Vor 60 Jahren wurde zum ersten Mal ein solches „Kurzschluss“-Blutgefäß chirurgisch angelegt. Damit war die Basis geschaffen, dass heute 100.000 Nierenkranke in Deutschland überleben können. „Ein Shunt ist die Lebensader eines Dialysepatienten“, sagt Dr. Torsten Meyer, Oberarzt und Leiter des Interdisziplinären Dialysezugangszentrums am Städtischen Klinikum Braunschweig (SKBS).

In der Regel werden dreimal die Woche dicke Dialysekanülen in den Shunt eingeführt, um die rund vier Stunden dauernde Blutwäsche durchführen zu können. „Jeder Dialysepatient hat im Schnitt etwa 150 bis 155 Dialysen pro Jahr, also jährlich mindestens 300 Punktionen des Shunts“, erläutert Nephrologe Meyer. Für die Patientinnen und Patienten ist es daher lebensnotwendig, dass der Zugang das möglichst lange aushält. „Bis zu 50 Prozent aller Dialyse-Shunts entwickeln im Verlauf der Nutzung jedoch Funktionsstörungen wie Verengungen oder Verschlüsse. Bei rund einem Viertel reift der Shunt nach der Anlage erst gar nicht richtig aus“, erklärt Torsten Meyer. Häufige Folge: Per Notfalleingriff muss ein alternativer Dialysezugang entstehen.

Je frühzeitiger eine Shunt-Funktionsstörung jedoch entdeckt wird, desto weniger aufwendig lässt sie sich normalerweise beheben. Das erspart der Patientin oder dem Patienten einen langen Krankenhausaufenthalt, aber auch dem Gesundheitssystem Kosten. Die eng getaktete Überwachung, auch Monitoring genannt, des Dialyse-Shunts ist deshalb wichtig. Bislang führen spezielle Shunt-Zentren Überwachungen durch, doch die Ultraschalluntersuchung durch medizinisches Fachpersonal ist zeit- und kostenintensiv. Zudem kommt es häufig dennoch zu Verschlüssen, weil die Erkrankten zu spät im Fachzentrum landen. „In einem Flächenland wie Niedersachsen sind die Wege bis zum nächsten Shunt-Zentrum weit. Wir haben daher nach einer einfachen Untersuchungsmethode gesucht, die valide zeigt, wann ein Shunt zu verstopfen droht“, so Torsten Meyer.

Als Partner für die Umsetzung des Projekts hat sich das interdisziplinäre Dialysezugangszentrum des SKBS das Unternehmen Carealytix an die Seite geholt. Die Softwarefirma ist auf smarte Lösungen in der Nephrologie, der Nierenheilkunde, spezialisiert. Sie hat bereits erfolgreich eine App auf den Markt gebracht, die Menschen mit chronischer Nierenkrankheit dabei unterstützt, ihren Alltag zu meistern. Gemeinsam entwickelte das Projektteam die Idee zu „ShuntWizard“, einem Smartphone-basierten Shunt-Monitoring.

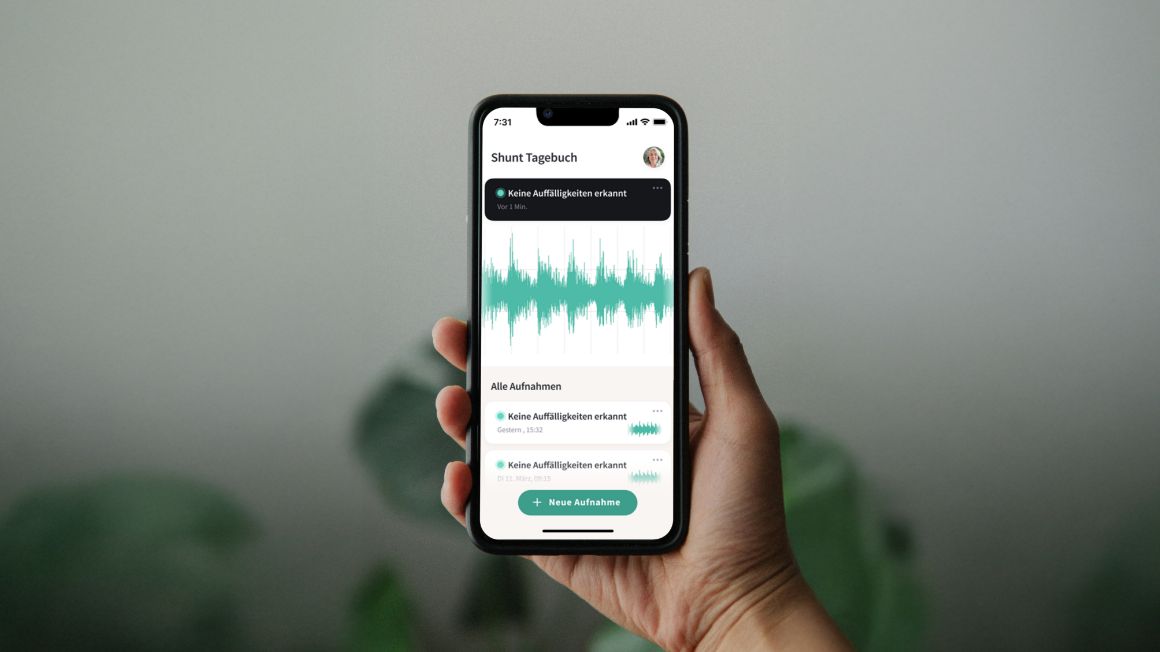

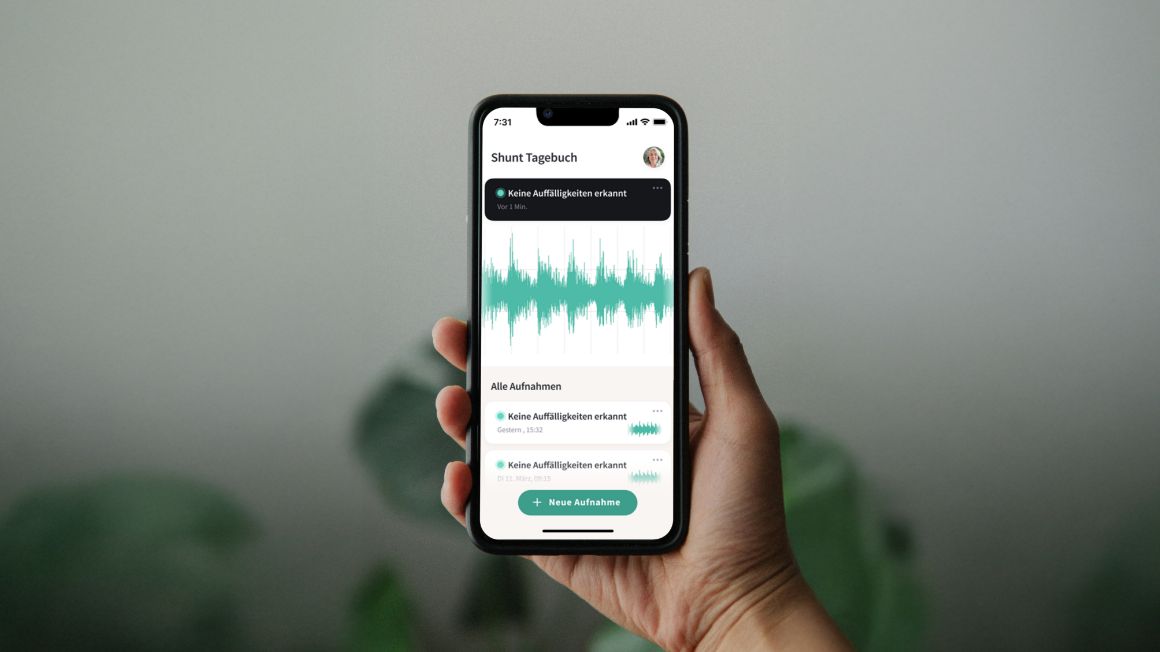

„Inspiriert haben uns dabei bereits bestehende Applikationen aus der Kardiologie, die mithilfe von künstlicher Intelligenz aus aufgezeichneten Herztönen Rückschlüsse auf die Herzfunktion ziehen können“, sagt Stasys Hiob, Research Lead bei Carealytix. Ähnlich soll auch „ShuntWizard“ funktionieren. Anhand von mit dem Handymikrofon aufgenommenen Audioaufnahmen der individuellen „Shunt-Melodie“ analysiert eine App mithilfe künstlicher Intelligenz, ob am Shunt alles in Ordnung ist oder Auffälligkeiten vorhanden sind. Der große Vorteil: Die selbstbestimmte Kontrolle mit dem eigenen Handy gibt Dialysepatientinnen und -patienten mehr Sicherheit, das Gesundheitssystem wird personaltechnisch und finanziell entlastet. „Die Rückmeldung von Patientenseite, die wir bisher dazu erhalten haben, ist wirklich überwältigend gut“, berichtet Stasys Hiob.

Das Land Niedersachsen fördert „ShuntWizard“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) mit fast 517.000 Euro. Konkret handelt es sich dabei um Gelder aus der Förderrichtlinie „Soziale Innovationen“. Sie bietet Raum und Ressourcen, um Dinge zu erproben und an gänzlich neuen Lösungen für größere gesellschaftliche Herausforderungen zu arbeiten.

Je eine Viertelstelle von zwei Fachärztinnen sowie eine Studynurse können mit der Förderung finanziert werden. Seit Anfang 2025 sammeln sie die für die Entwicklung des Tools benötigten Datenmengen. Mit unterschiedlichen Smartphone-Varianten nimmt das Fachpersonal verschiedene Shunt-Geräusche auf, ob gesund oder verengt, und ordnet sie parallel durchgeführten Ultraschalluntersuchungen zu.

Bis Ende Oktober 2026 läuft das Projekt noch. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese App erfolgreich abschließen können und sich durch das Tool der eine oder andere stationäre Aufenthalt für die Patientinnen und Patienten vermeiden ließe. Die App könnte übrigens auch dazu beitragen, die Heim-Hämodialyse zu stärken und damit mehr Lebensqualität für die Betroffenen bringen“, sagt Torsten Meyer. Aktuell führen hierzulande weniger als ein Prozent der Dialysepatientinnen und -patienten die Hämodialyse daheim durch – eine weit geringere Zahl als in anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden.